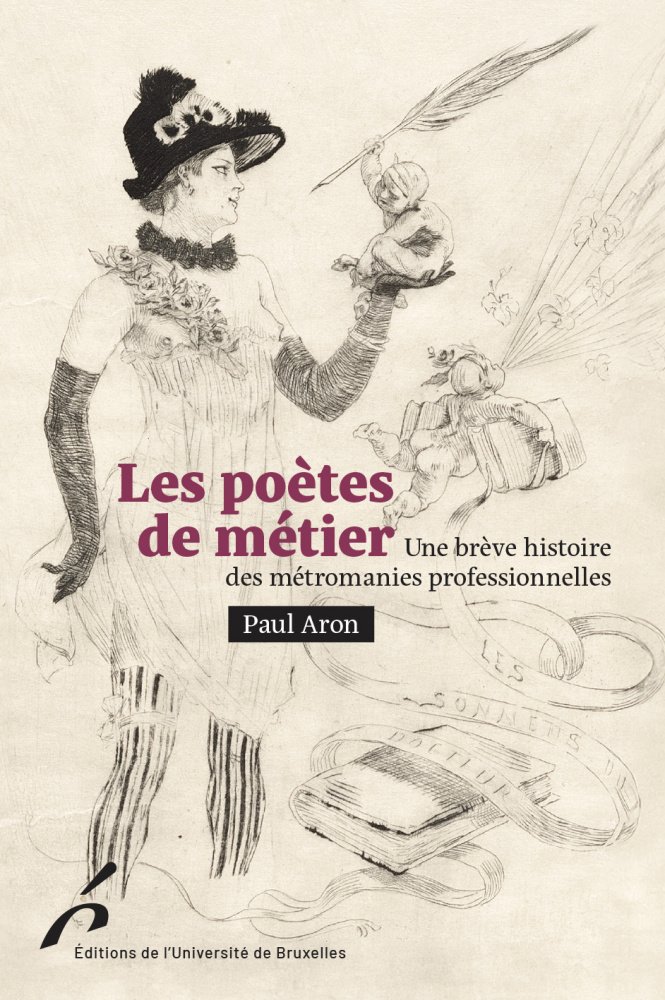

Paul Aron, Les poètes de métier. Une brève histoire des métromanies professionnelles, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, coll. Littérature(s), 2024

Les vers jalonnent la presse, qu’elle soit professionnelle, militante, adressée à une catégorie sociale (les femmes par exemple) ou encore d’opinion. Les historiens et historiennes ne s’attardent en général pas sur ces morceaux de poésie qui semblent seulement garnir les pages ou être des faveurs accordées à des amateurs ou amatrices à qui on offre l’occasion de publier le résultat de leur passe-temps. Les chercheurs et chercheuses en littérature ne se penchent pas non plus sur cette poésie dédaignée, qualifiée volontiers de mirliton. Le livre de Paul Aron montre qu’ils et elles ont tort : ces textes sont des sources très précieuses sur les métiers et leurs praticien·nes mais aussi sur les usages de la littérature, laquelle ne se limite pas aux œuvres reconnues selon les critères du canon. Ils sont une pratique culturelle extrêmement répandue – de plus en plus avec la massification de l’enseignement et de la presse à partir du XIXe siècle – qui, pour cette raison seule, mérite que l’on s’y intéresse.

Le corpus rassemblé concerne exclusivement les vers produits en relation avec un métier et par ceux qui l’exercent. Parmi la pléthore de métiers qui ont inspiré la muse, Paul Aron a choisi de privilégier : les enseignants (les « grammairiens métronomes »), les professionnels de la santé (médecins, apothicaires et juristes), les ouvriers manuels (artisans, cheminots, mineurs, coiffeurs, paysans) et les gendarmes et militaires. Cette sélection, qui n’a pas prétention à l’exhaustivité, offre l’avantage de couvrir une gamme assez large de métiers allant du plus bas au plus haut sur l’échelle de la valeur sociale. Et, justement, l’intérêt des textes exhumés permet d’affiner la connaissance des mécanismes d’attribution de cette valeur. Il est ainsi possible de dresser une typologie plus fine qu’une simple distinction selon les capitaux économiques, sociaux et culturels en fonction des classes sociales. Par exemple, le métier de cheminot jouit-il d’une image sociale nettement supérieure à celle d’autres professions ouvrières. « Trains et poésies ont partie liée depuis longtemps. Il faut rappeler que l’inauguration des premières lignes de chemin de fer s’était réalisée sous les auspices de commandes d’œuvre d’art. […] Accompagnant l’expansion du réseau, de nombreux écrivains ont chanté le train, voire rédigé des ‘publi-reportages’ avant la lettre (173-174) ». Dans ce contexte, les œuvres de cheminots peuvent avoir moins de difficultés à se frayer un passage vers une certaine reconnaissance (concrétisée par la publication d’anthologies et la création de prix littéraires).

En fonction des traditions professionnelles mais avec certaines constantes transversales à toutes, les vers de métier ont des usages variés qui dépassent largement le divertissement de leurs auteurs, même si certains se complaisent exclusivement aux jeux de la virtuosité technique d’une écriture contrainte (la transposition de textes juridiques par exemple). Les premiers usages sont internes, en quelque sorte, à la profession. Dans ce cas, les vers sont des outils de mémorisation (des règles de grammaire), de didactique (bonnes pratiques en médecines, techniques militaires, lois scientifiques), de joute idéologico-politique (entre écoles médicales), d’amplification de discours de circonstance (lors de célébrations, de commémorations ou d’hommages funéraires) ou encore de renforcement de l’identité sociale (un entre-soi exalté par le récit d’expériences analogues). Dans le cas des ouvriers, par exemple, les poèmes sont liés à la tradition de la chanson et épousent les mêmes vertus : faciles à retenir, ils peuvent avoir un effet d’entraînement utile pour construire et entretenir les sociabilités. Les deuxièmes types d’usages sont davantage externes à la profession. Ici, les textes s’adressent à un plus large public (même si ce dernier est fantasmé). Les poètes expriment la distinction cultivée qui les caractérise (il s’agit de « célébrer l’ethos professionnel ») ou font la publicité de leur art (capillaire, médical) ou de leurs produits (les remèdes, les lotions, les médicaments). Ces textes servent aussi de témoignages et dépeignent la réalité du métier : la pénibilité du labeur ressenti par le corps des ouvriers, une certaine esthétique du quotidien rural (le travail agricole) et les outils (maniés avec dextérités par les artisans et les mineurs) ou encore les déceptions engendrées par la déclassification chez les pharmaciens. La lecture de ces textes offre ainsi une plongée particulièrement riche dans la matérialité des métiers dont ils font revivre tout un répertoire technique oublié. Enfin, ces vers servent également à la traduction poétique de luttes sociales. Ils puisent ici encore dans la tradition de la chanson les mots et le rythme pour crier la colère, l’injustice et l’aspiration à la révolution. Dans un autre registre, celui de la gendarmerie et de l’armée, ils sont utilisés au contraire pour faire l’éloge d’un corps de métier au service d’une grande cause (la nation, la patrie, l’armée).

On ressort de la lecture des Poètes de métier avec le désir titillé d’explorer des textes qu’on avait toujours dédaigné. On se plaît à rêver à de nouvelles perspectives pour faire entendre la voix des oublié·es. Et si les poèmes qui semblaient si ennuyeux rédigés par les femmes au foyer étaient plus intéressants qu’il n’y parait ? Et si les dentelières, les couturières, les cafetiers et cafetières, les bouchers et bouchères, les épiciers et épicières, les garagistes, les… avaient eux et elles aussi taquiné la muse ? Comme le montre Paul Aron, cette dernière peut en outre se montrer bien farceuse ou farfelue et elle inspire alors des strophes qu’on lit avec un vrai plaisir. Parmi mes préférées, celles du coiffeur Olvier Rolland :

« Si vous nommez artiste un grand peintre, un sculpteur,

Je veux aussi nommer artiste… le coiffeur.

Artiste, direz-vous, oh ! Je vous vois bien rire ;M’accuser de folie, ou du moins de délire.

Eh bien ! permettez-moi, vous tous qui m’écoutez,

De prouver de cet art les titres contestés,

Et comment il se peut qu’un homme, avec un peigne,

Puisse par son génie embellir tout un règne. » (1853, cité page 168)

Rejoignez-nous

Consultez les liens ci-dessous