Le fonds de la metteuse en scène Carmen Blanco Principal : des archives à haut potentiel de recherche pour nourrir notre matrimoine théâtral

De manière générale, les archives ont cette qualité d’offrir la possibilité de découvrir, ou redécouvrir, des artistes du passé parfois trop peu connus. C’est le cas d’un certain nombre de femmes, qui méritent de prendre leur place dans notre patrimoine, ou plus exactement dans notre « matrimoine ». Carmen Blanco Principal est l’une d’elles. Née en 1963 à Bruxelles et tragiquement décédée en octobre 2015 dans un accident de voiture, elle fut d’abord assistante du metteur en scène Thierry Salmon, avant de monter sa propre compagnie, Furiosas, avec Monica Klingler et Patricia Saive.

Fuyant systématiquement les artifices scéniques, ses spectacles questionnent inlassablement la condition humaine, l’être au monde, la relation entre l’intime et l’extérieur, la relation aux autres, la distance entre le désir et la vie réelle… Elle trouve son inspiration dans des textes littéraires (La Montagne magique de Thomas Mann, Les Crimes exemplaires de Max Aub, L’Institut Benjamenta de Robert Walser, etc.), ou dans des expériences vécues par ses comédiens (la rage de vivre de l’adolescence, le désir de continuer à danser malgré les blessures, etc.). Travaillant résolument sur le propos qu’elle veut mettre en scène, elle le questionne jusqu’à en toucher les fondements, pour ensuite l’épurer et aller à l’essentiel. En émergent des spectacles dépouillés, presque organiques, s’exprimant essentiellement par les corps, par des gestes à la fois simples, délayés dans le temps et l’espace, et lourds de sens. « J’essaie de mettre sur scène des éléments qui traduisent la complexité de la nature humaine, ce mystère, cette lutte – la vie est tellement dure, tellement lourde, étouffante… parfois. Il n’y a pas de mots pour raconter ce besoin de respirer ; on doit le traduire physiquement », raconte Carmen Blanco Principal interviewée par Veronika Mabardi. Aussi, le rapport au public est tel que les spectacles se donnent à voir, sans explications ni jugements, laissant les spectateurs se débrouiller avec leurs émotions et faire leur propre chemin.

Fuyant systématiquement les artifices scéniques, ses spectacles questionnent inlassablement la condition humaine, l’être au monde, la relation entre l’intime et l’extérieur, la relation aux autres, la distance entre le désir et la vie réelle… Elle trouve son inspiration dans des textes littéraires (La Montagne magique de Thomas Mann, Les Crimes exemplaires de Max Aub, L’Institut Benjamenta de Robert Walser, etc.), ou dans des expériences vécues par ses comédiens (la rage de vivre de l’adolescence, le désir de continuer à danser malgré les blessures, etc.). Travaillant résolument sur le propos qu’elle veut mettre en scène, elle le questionne jusqu’à en toucher les fondements, pour ensuite l’épurer et aller à l’essentiel. En émergent des spectacles dépouillés, presque organiques, s’exprimant essentiellement par les corps, par des gestes à la fois simples, délayés dans le temps et l’espace, et lourds de sens. « J’essaie de mettre sur scène des éléments qui traduisent la complexité de la nature humaine, ce mystère, cette lutte – la vie est tellement dure, tellement lourde, étouffante… parfois. Il n’y a pas de mots pour raconter ce besoin de respirer ; on doit le traduire physiquement », raconte Carmen Blanco Principal interviewée par Veronika Mabardi. Aussi, le rapport au public est tel que les spectacles se donnent à voir, sans explications ni jugements, laissant les spectateurs se débrouiller avec leurs émotions et faire leur propre chemin.

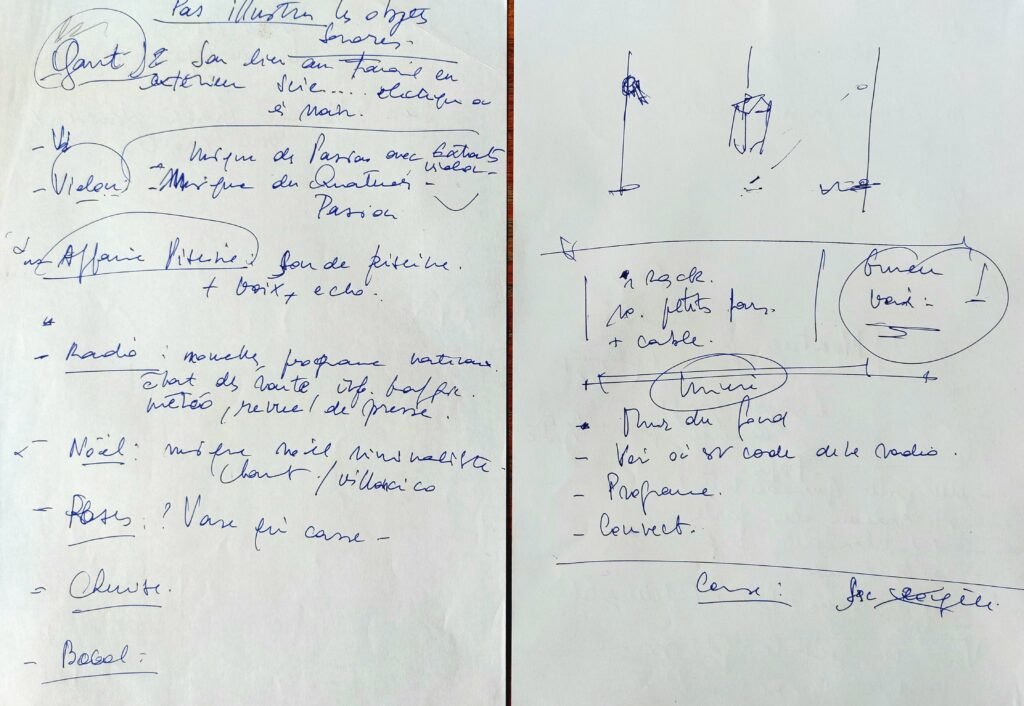

L’intérêt des archives de Carmen Blanco Principal, déposées aux Archives & Musée de la Littérature par sa sœur et maintenant à la disposition de tous ceux qui voudraient les consulter, est qu’elles dévoilent par le menu les réflexions, le processus de création et les questionnements mentionnés ci-dessus. On y trouve, en effet, quantité de carnets contenant des pensées diverses, des analyses ou la construction progressive des spectacles. Sont également présentes des notes manuscrites prises lors de lectures, de discussions ou de répétitions, témoignant de la profondeur existentielle des problématiques abordées et de l’authenticité de la démarche. Au travers de ces carnets, on touche en fait à un questionnement plus fondamental : qu’est-ce que le théâtre (et/ou la danse) a à dire sur la vie ou sur la condition humaine, comment en tant que moyen d’expression spécifique, avec son propre langage, est-il susceptible de contribuer par sa propre voix, avec son langage propre, à ces questionnements ?

Concluons par un exemple : L’Isola delle Lacrime (L’Île des larmes) est une installation-performance plastique et sonore, créée en 2010-2011, dans laquelle des blocs de glace suspendus au plafond dans la pénombre fondent progressivement, comme s’ils versaient des larmes, libérant peu à peu leur contenu, à savoir divers objets, familiers ou quotidiens, des objets de l’enfance, des objets oubliés, perdus ou délaissés. Au bout d’un moment, la glace finit par s’écraser au sol ainsi que les objets soudain mis à nu. L’objectif est d’évoquer « les actions quotidiennes, vues comme à travers une loupe. Donner une valeur au geste le plus simple et le rendre « extra »-ordinaire pour arriver à l’essentiel [dans] une économie de parole qui favorise la suggestion. » Telle une archéologie de la vie contemporaine, cette installation a été inspirée par plusieurs textes présents dans le fonds d’archives : Lista degli oggetti persomali appartenuti ai passeggeri del volo IH 870 de Christian Boltanski, L’Annulaire de Yôko Ogawa et Récits d’Ellis Island de Georges Perec. L’ensemble du travail de création se décline ainsi dans un dossier (MLT 07404/0010) qui comporte une note d’intention, des notes de création, des photos et des objets, etc.

Contacteer ons

Dat kan via onderstaande link