Marraine de guerre. Approche d’une figure de la Première Guerre mondiale longtemps demeurée « grande oubliée »

Depuis le renouveau historiographique sur la Première Guerre mondiale impulsé dans les années 1990 et ensuite, au moment du centenaire du conflit, celui-ci a engendré un nombre impressionnant de publications. Cependant, celles-ci ont curieusement fait l’impasse sur un phénomène original : celui des « marraines de guerre ». Ces civiles, chargées d’entretenir des échanges épistolaires et parfois matériels avec les soldats – Français et Belges principalement – isolés de leurs familles, ont pourtant joué un rôle clé en offrant un soutien émotionnel crucial pendant quatre années de guerre. Magnifiées par les uns, répudiées par les autres, elles ont quasiment disparu de l’imaginaire collectif pour tomber dans ce que Titiou Lecoq qualifie d’ « oublioir » – et qui est par ailleurs souligné par Michelle Perrot dans la préface de son ouvrage.

En s’appuyant sur les témoignages écrits dans l’entre-deux-guerres ainsi que sur les travaux publiés depuis la deuxième moitié du XXe siècle, cette contribution tentera de mettre en exergue l’évolution du discours sur les marraines de guerre de la Première Guerre mondiale. Bien que le sujet puisse paraître assez vaste de prime abord, nous chercherons à être le plus exhaustifs possible étant donné la pauvreté de la production des savoirs le concernant. Précisons aussi que, comme mentionnés au-dessus, nous avons choisi d’inclure, en plus de la littérature scientifique, les témoignages de l’entre-deux-guerres, car les riches informations qu’ils contiennent seront largement reprises dans les recherches antérieures.

Cette étude adoptera une approche chronologique en passant d’abord en revue les témoignages laissés par les marraines de guerre et leurs filleuls avant d’examiner la production scientifique de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu’aux travaux les plus récents datant de 2024. Elle soulignera les apports à l’histoire de la Première Guerre mondiale, mais identifiera également les lacunes de la recherche et suggérera des perspectives pour les combler.

Justifier la bonne foi des marraines de guerre

Bien que les témoignages ne fassent pas partie de la littérature scientifique, il nous paraît indispensable de mentionner ceux concernant exclusivement les marraines de guerre et leurs filleuls. En effet, déjà quand le conflit fait rage, et ensuite dans l’entre-deux-guerres, ce qu’il s’y déroule suscite un intérêt sans précédent. Que l’on soit citoyen ordinaire, homme politique ou militaire, nombreux sont les individus qui couchent sur le papier leur expérience de guerre. Ainsi, Henriette de Vismes, marraine de guerre et fervente défenseuse des œuvres de marrainage, rédige durant le conflit son Histoire authentique et touchante des marraines et des filleuls de guerre pour répondre aux personnes critiquant les marraines de la Grande Guerre. À la croisée entre le témoignage et le récit d’historienne, ce travail est longtemps resté le seul à documenter les activités de ces œuvres mêlant lettres, documents administratifs et souvenirs. Notons également que l’autrice reconnaît elle-même les potentielles lacunes de son étude et les risques d’écrire en étant « trop près » du sujet. Poursuivant le même objectif, Jules Blasse publie un ouvrage en 1932 qu’il base uniquement sur ses souvenirs. Guillaume Apollinaire fera, lui, l’objet d’une publication posthume en 1948 et 1951 compilant les lettres qu’il a échangé avec sa marraine de guerre. Il existe aussi d’autres témoignages, qui ne sont pas centrés sur des marraines de guerre, mais qui les mentionnent copieusement à l’image du carnet de route de Raoul Snoeck, ou avec parcimonie, comme chez Louis Tasnier.

La littérature s’est également emparée à quelques reprises de ce thème. Dans le cas d’Entre deux rives de Renée des Ormes, il semble que le livre soit basé sur une correspondance (réécrite et corrigée) entre une marraine de guerre canadienne et son filleul belge. En ce qui concerne J’avais une Marraine…, il est indubitable que le roman soit une fiction qui s’abreuve des histoires de marraine de guerre que l’auteur a pu lire et entendre pendant les années de guerre.

Un intérêt tardif du monde de la recherche

Comme de nombreux sujets ayant trait à l’histoire des femmes en temps de guerre, les marraines de guerre ne trouvent pas leur place dans l’histoire politique et militaire de l’entre-deux-guerres et sombrent davantage dans l’oubli après la Deuxième Guerre mondiale, qui attire de plus en plus de chercheurs. C’est tout d’abord en France que cette figure emblématique de la Première Guerre mondiale va refaire surface suite au regain d’intérêt pour le conflit au moment de son cinquantenaire, mais également grâce au développement de l’histoire sociale et économique dans les années 1960. C’est ainsi que Gabriel Perreux leur consacre un premier chapitre dans son ouvrage de 1966 traitant de la vie quotidienne des Français pendant la guerre. Il faut cependant mentionner que les propos rapportés par l’auteur n’ont pas pu être authentifiés, comme l’utilisation des graphologues par le Deuxième bureau pour tenter de classifier la psychologie des marraines et démasquer les prétendues espionnes. De plus, cet ouvrage écrit par un ancien combattant, certes agrégé d’histoire, est transcendé par la misogynie et critique le relâchement des mœurs plaçant en opposition le front et l’arrière.

Ensuite, le développement conjoint de l’histoire sociale et de l’histoire des femmes en Amérique du Nord et en Europe va permettre de poser un nouveau regard sur l’historiographie de la Première Guerre mondiale dominée par des figures masculines. Le projet est alors double : il faut à la fois rendre visibles les femmes en temps de guerre et montrer la guerre du point de vue des femmes. C’est dans cette optique-là que Françoise Thébaud est sollicitée pour écrire un livre restituant la diversité des rôles des femmes pendant la guerre de 1914-1918. Ce dernier sort finalement en 1986 et sera réédité plusieurs fois en le corrigeant en fonction des nouvelles recherches produites sur le sujet. Ce livre fondateur est ainsi le premier à consacrer plusieurs pages aux marraines de guerre dans une étude critique exclusivement centrée sur des figures féminines. Par contre, comme de nombreux travaux après lui, celui-ci ne traite que du cas français en utilisant abondamment le témoignage laissé par Henriette de Vismes et en délaissant le cas belge.

Le retour de la guerre en Europe dans le courant des années 1990 (Guerre de Yougoslavie) marque un regain d’intérêt pour les études des conflits antérieurs, y compris pour la Première Guerre mondiale, considérée comme étant la « catastrophe matricielle du XXe siècle ». Nombreux sont les scientifiques qui étudient la construction de la violence et la représentation de la guerre par ses contemporains, ce qui pousse également à se questionner sur les rôles genrés pendant le conflit. C’est précisément à ce moment-là que sort un article de Susan Grayzel sur trois figures féminines de la Première Guerre mondiale. Elle s’interroge sur leur image et sur les enjeux de moraux gravitant autour de celles-ci : les mères, les marraines de guerre et les prostituées. À la même période, Jean-Yves Le Naour publie une monographie tirée de sa thèse de doctorat défendue en 2000, examinant les aspects moraux et la vie sexuelle des Français pendant la Grande Guerre. Il s’intéresse particulièrement aux attentes morales de la société vis-à-vis des marraines de guerre et à leur sexualisation par une frange de la population.

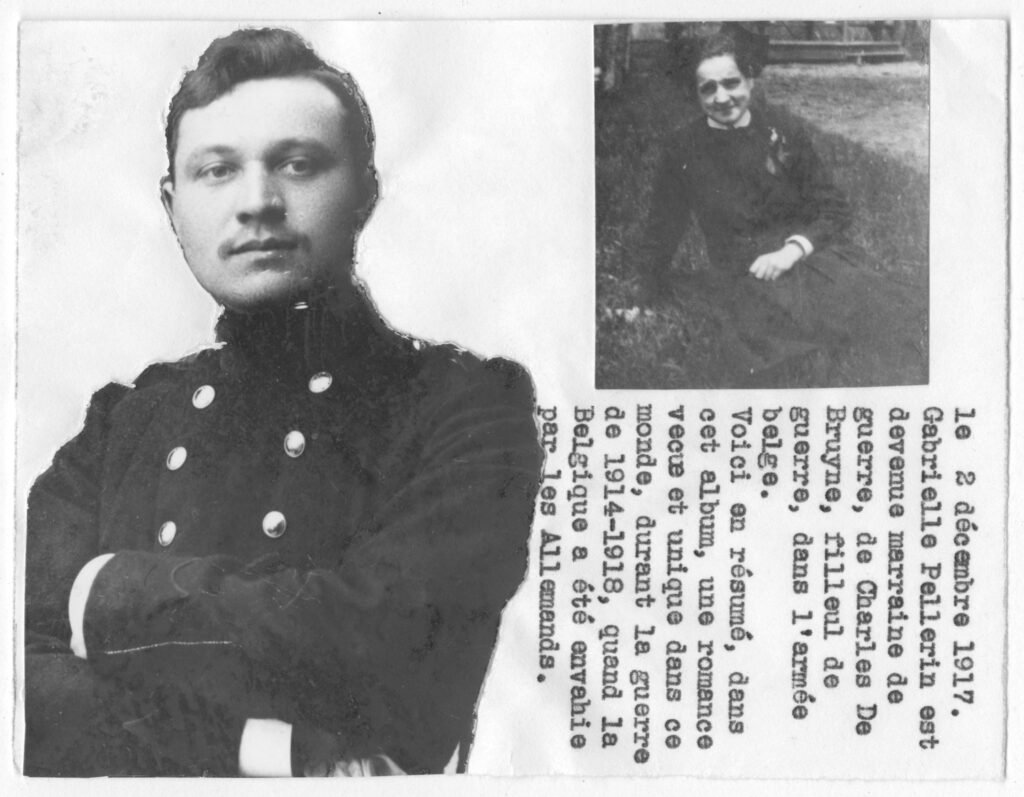

Nous pouvons également préciser qu’à la même période, quelques mémoires de maîtrise commencent à travailler sur les marraines de guerre, mais survolent très souvent le sujet ou ne l’abordent que comme un point anecdotique parmi une foule d’autres œuvres vouées au secours des soldats. Il faut en revanche noter que le mémoire de Mieke Meul est la première recherche à se consacrer au développement du concept de marraine à destination des volontaires belges. De plus, elle s’intéresse autant aux francophones qu’aux néerlandophones. Outre cela, elle analyse de manière beaucoup plus poussée la correspondance entre les épistoliers : une démarche qui n’avait jusque-là jamais était déployée pleinement pour étudier les marraines.

La décennie 2010 signe quant à elle un véritable boom dans la production historiographique sur la Grande Guerre. En effet, les célébrations du centenaire du conflit ainsi que les collectes d’archives organisées dans de nombreux pays permettent aux chercheuses et chercheurs en histoire de renouveler les champs des connaissances, mais également d’étendre les thématiques de recherches aux domaines de l’intime, des émotions ou de la santé mentale. Cette période voit sortir une série de publications généralistes rappelant l’existence du concept pendant la guerre, comme celles de Luc Capdevilla et d’Eric Alary ou dans les notices d’encyclopédie de Clémentine Vidal-Naquet en 2016, et de Karla Vanraepenbush plus récemment. Dans cette même temporalité, quelques études se consacrent sur des aspects très spécifiques du phénomène. Roger Lampaert explore les correspondances sur le front de l’Yser en soulignant le rôle primordial des marraines tandis que deux articles traitent de leur représentation : l’un dans une revue qui leur est entièrement dédiée, l’autre dans une rubrique féminine d’un grand quotidien canadien. Pierre-Alain Tallier, lors de l’inventoriage du fonds Joseph de Dorlodot évoque, lui, l’existence d’une œuvre de marraines de guerre dans le service de correspondance mis en place par le producteur d’archives qu’il étudie. Enfin, plusieurs chercheuses décident d’aborder le sujet en réalisant des cas d’études consacrées à des personnes ayant pris part aux échanges à l’instar des travaux de Françoise Knopper sur le portrait d’un soldat alsacien, et de la biographie de Marie Sautet écrite par Anne Simon.

Des études approfondies pour comprendre le concept dans sa globalité

Bien que les marraines de guerre aient bénéficié d’un peu plus d’intérêts dans la dernière décennie, nous soulignons cependant que ce n’est qu’à partir des années 2020 que des thèses de doctorat approfondissent réellement le sujet et permettent de le saisir dans sa globalité. Marie Leyder est la première à se concentrer sur la comparaison de deux figures féminines emblématiques de la Première Guerre mondiale et sur la logique du « care » dans leur travail. Elle met ainsi en parallèle les infirmières de la Croix-Rouge et les marraines de guerre, tout en explorant la manière dont les soldats du front de l’Yser ont perçu cette prise en charge. Citons également son article de 2020 se focalisant exclusivement aux marraines de guerre canadiennes et étasuniennes des combattants belges qu’elle intègre dans son manuscrit de thèse comme un cas d’étude.

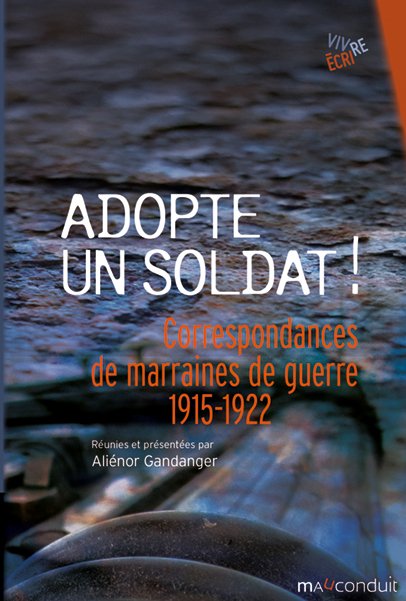

Aliénor Gandanger, elle, étudie les marraines de guerre françaises pour s’interroger ensuite sur les collaborations entre historiens et bédéistes dans la production de travaux en histoire publique. En parallèle de sa thèse, elle a publié un recueil intitulé Adopte un soldat ! Correspondances de marraines de guerre. 1915-1922 au début de l’année 2024 qu’elle qualifie d’« avant-goût sur ce sujet », et qui nous permet de constater la diversité des relations qui peuvent s’installer entre les personnes prenant part au marrainage. À noter qu’elle avait déjà travaillé sur la figure d’une marraine de guerre et des interactions de cette dernière avec ses filleuls dans son mémoire de maîtrise.

Conclusion

Au regard des éléments énoncés ci-dessus, il est tout à fait juste de dire que la figure de la marraine de guerre est longtemps restée en dehors des études portant sur la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui encore, aborder le marrainage reste un sujet de niche, surtout si on le compare à d’autres pratiques fortement genrées de la Grande Guerre qui ont été exploitées davantage par les scientifiques. Un fait des plus étonnant quand on prend en compte que le concept sera réutilisé dans les divers affrontements ayant jalonné le XXe et XXIe siècle (Guerre civile espagnole, Deuxième Guerre mondiale, Guerre de Corée, etc.). À chaque sortie de conflit, elles sont retombées dans un oubli quasi collectif. À l’exception des témoignages de l’après-guerre et du travail de Gabriel Perreux que nous écartons en raison des critères d’objectivité, l’ensemble de la production scientifique s’est accordée sur l’aide significative apportée par les marraines de guerre pendant le conflit. Les seules divergences entre ces travaux résident principalement dans la quantification du phénomène, mais rien en revanche ne semble remettre en question le poids du marrainage dans la capacité de résilience des soldats en ayant bénéficié.

En revanche, si l’historiographie a couvert le sujet de manière globale, les nouvelles recherches sur les marraines peuvent maintenant bénéficier d’approches touchant à l’internationalisation des marraines à l’image de ce qu’a réalisé Marie Leyder dans son article de 2020, mais pourraient également se concentrer sur une étude approfondie des trajectoires des marraines et de leurs filleuls avant, pendant et à la sortie conflit.

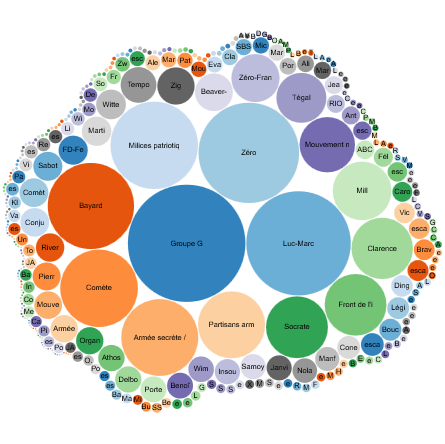

En s’inscrivant dans la lignée des travaux les plus récents qui ont proposé de repenser le rôle des femmes comme partie prenante de la culture de guerre, ma recherche se situe à l’intersection des études sur la PGM, des travaux sur les contacts interculturels en temps de guerre et des études de genre. Elle offre une perspective innovante sur le processus d’internationalisation des marraines et de leurs filleuls occidentaux. Elle se distingue des travaux précédents en se concentrant spécifiquement sur les marraines nord-américaines des soldats belges, en analysant leurs profils et les interactions avec leurs filleuls et d’autres marraines, mais aussi et surtout à l’impact des relations épistolaires sur leurs trajectoires de vie pendant et après conflit. L’un des aspects les plus innovants de cette recherche sera de procéder à une analyse très fine des réseaux de marraines et de leurs correspondances en appliquant des méthodes quantitatives sur le corpus de sources.

Contacteer ons

Dat kan via onderstaande link